施設情報

施設名:帯広市帯広百年記念館

場所:〒080-0846 北海道帯広市緑ケ丘2

URL:http://museum-obihiro.jp/occm/

休館日:月曜日

開館時間:9:00~17:00

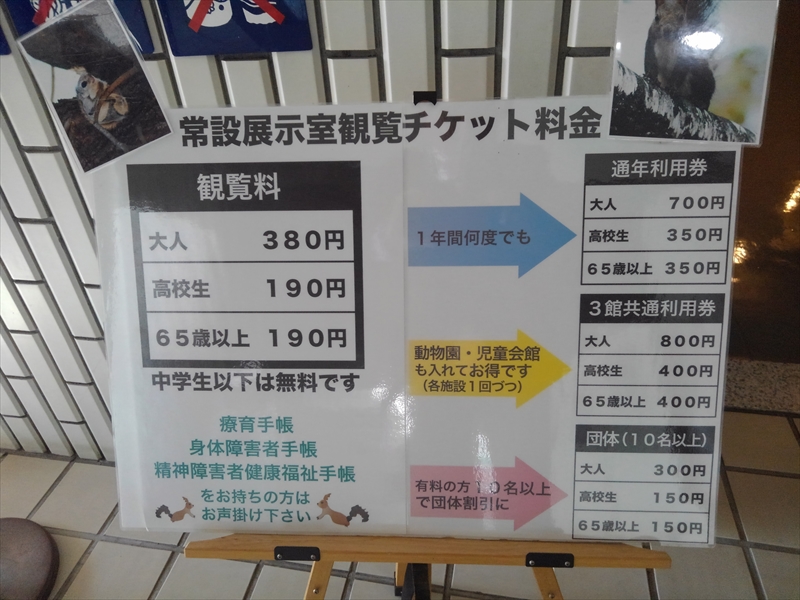

料金:380円

必要見学時間:60分

場所:〒080-0846 北海道帯広市緑ケ丘2

URL:http://museum-obihiro.jp/occm/

休館日:月曜日

開館時間:9:00~17:00

料金:380円

必要見学時間:60分

個人的に帯広には縁がありまして、年に数回はカレー(カレーショップ・インデアン(http://www.fujimori-kk.co.jp/indian/))を食べに赴いています。インデアンカツ大盛りで頼むよ!

施設概略

2回来たら元が取れる年間パスの他、動物園とかも併せて見学が出来る共通券ですとか、お得な料金体系になっています。

- 帯広の成り立ちから現在に至るまでが7つのブロックに分けられて大量に展示されています。

- 「アイヌ民族文化情報センター」が併設されています。

- 本施設から車で10分程度の場所に、分館として帯広市帯広百年記念館埋蔵文化財センターがあります。

ここ帯広を内包する「十勝(とかち)地方」は、北海道の面積の14%を占めるそうで岐阜県と殆ど変わらない広さとの事です。そう言われても岐阜県の広さを知らないから何とも反応し辛いんですよね・・・。

エントランスホール

消防車でお馴染みの森田製作所(現・モリタ)(https://www.morita119.jp/)による、昭和4年(1929年)に400円(現在の55万円位)で譲り受けた「ピストンガソリン喞筒(そくとう)」が展示されていました。「喞筒」とは英訳するとポンプと言う意味で、要は消防用のポンプ車です。

因みに、昭和6年にはエンジンを乗せ替えて馬力アップしたそうです。早くなったのかな?

因みに、昭和6年にはエンジンを乗せ替えて馬力アップしたそうです。早くなったのかな?

第一展示室

ここから常設展示室で有料となります。入り口右側の受付で入館料を納めて、いざ歴史の旅へ!

イントロダクション

これは「マンモスがいたころ」と題した、氷河期の初夏の十勝で湿地に落ちてもがいているマンモスの様子を再現したジオラマとの事。「いた」と過去形なので、この直後に居なくなるのでしょうね(´・ω・`)

マンモスが湿地に落ちた様子を再現されたとの事ですが、断末魔の叫びが聞こえてきそうなこの表情・・・。エントランスからパンチが効いていてgood!

余談ながら、幕別町忠類ナウマン記念館でも似た様なのがあるんですよ。流行ってるんですかね。

余談ながら、幕別町忠類ナウマン記念館でも似た様なのがあるんですよ。流行ってるんですかね。

開拓の夜明けと発展

十勝地方の本格的な開拓は明治10年代(1877年代)から始まったそうですが、それ以前には松前藩によってトカチ場所として管理されていたそうです。

尚、手前の切り株は樹齢230年のミズナラとの事です。展示されたのがいつ頃なのかは判りませんが、少なくともナポレオンが睡眠不足だった頃には生えていたんですね・・・。

尚、手前の切り株は樹齢230年のミズナラとの事です。展示されたのがいつ頃なのかは判りませんが、少なくともナポレオンが睡眠不足だった頃には生えていたんですね・・・。

開拓初期の様子を写した写真や生活用具が展示されていました。

入植地には何も無く、とりあえず現地で入手出来る材料を使って家を建てるところから始まったそうです。生まれも育ちも北海道民の中の人ですら厳しいんですから、北海道外から入植された方々には寒冷地はもっと厳しかったでしょうね。

入植地には何も無く、とりあえず現地で入手出来る材料を使って家を建てるところから始まったそうです。生まれも育ちも北海道民の中の人ですら厳しいんですから、北海道外から入植された方々には寒冷地はもっと厳しかったでしょうね。

北海道の開拓は官営と民営の二種類があったそうで、官営では開拓と北方警備を任された屯田兵とかが有名ですね。北海道各地には屯田兵に関係する資料館や博物館がありまして、例えば湧別町町立郷土博物館「ふるさと館JRY」とか江別市屯田資料館とかあります。

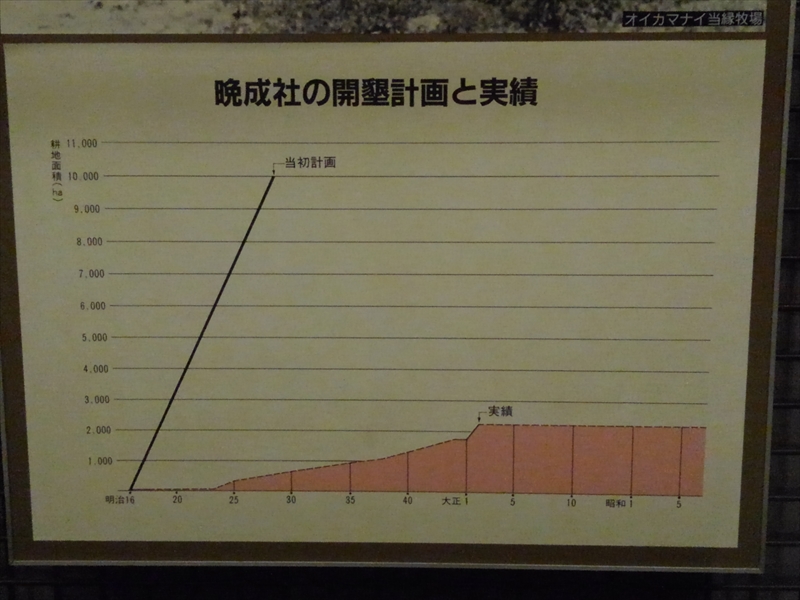

ここのコーナーは、特に十勝地方で開拓を行った民営の開拓団体である静岡県発祥の「晩成(ばんせい)社」に関する資料が展示されていました。後で触れますが、今でもこの晩成社の名残があるんですよ。今でもお世話になっています。あと、民間の開拓団体の資料館では浦河町赤心社記念館とかもあります。

ここのコーナーは、特に十勝地方で開拓を行った民営の開拓団体である静岡県発祥の「晩成(ばんせい)社」に関する資料が展示されていました。後で触れますが、今でもこの晩成社の名残があるんですよ。今でもお世話になっています。あと、民間の開拓団体の資料館では浦河町赤心社記念館とかもあります。

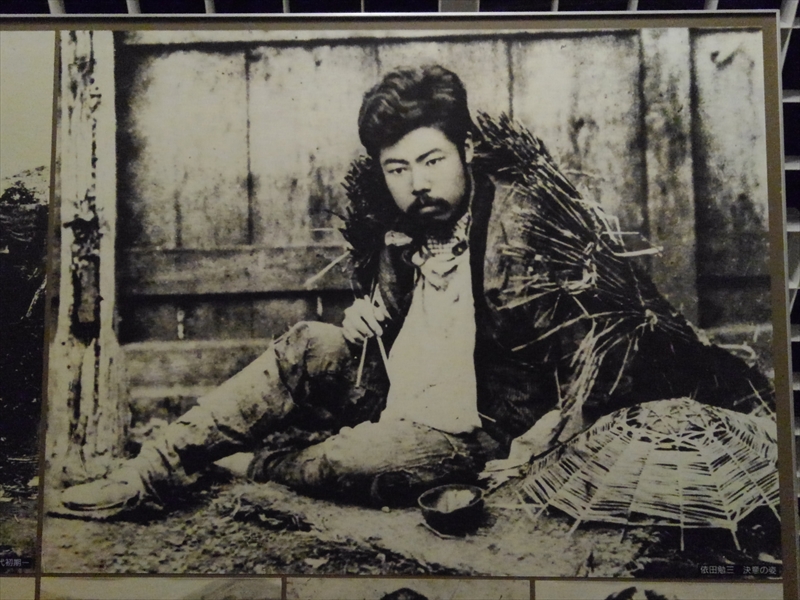

こちらの3名が中心となって明治15年(1882年)に晩成社が結成されたそうで、翌年5月には13戸27名の方々が入植されて開拓が始められたそうです。未開の地で情報らしい情報も無かった当時の事ですから、かなり勇気が必要ですよね。

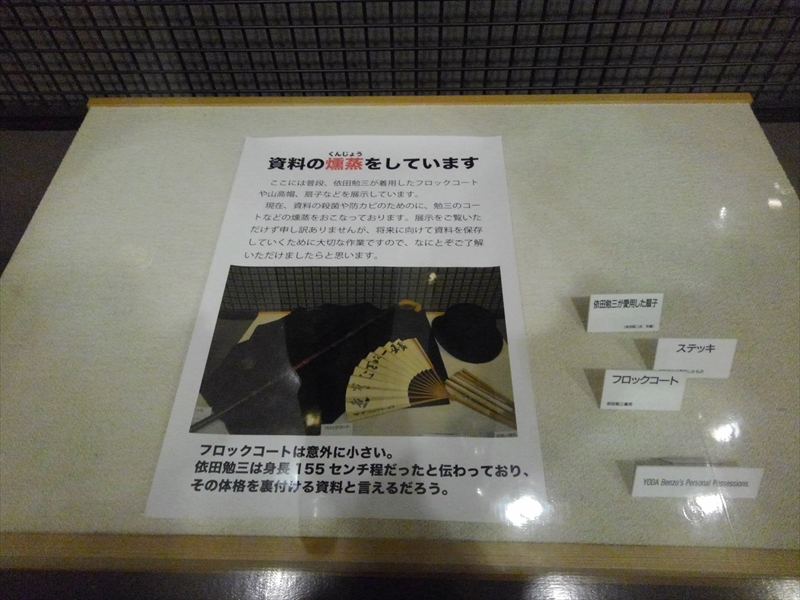

三幹部の一人である依田勉三(よだべんぞう)氏を写した写真です。クレジットには「決意の姿」とされていますが、寝ている時にお腹の上に猫が落ちて来て起こされた時の中の人の何とも言えない表情に似ているんですが。

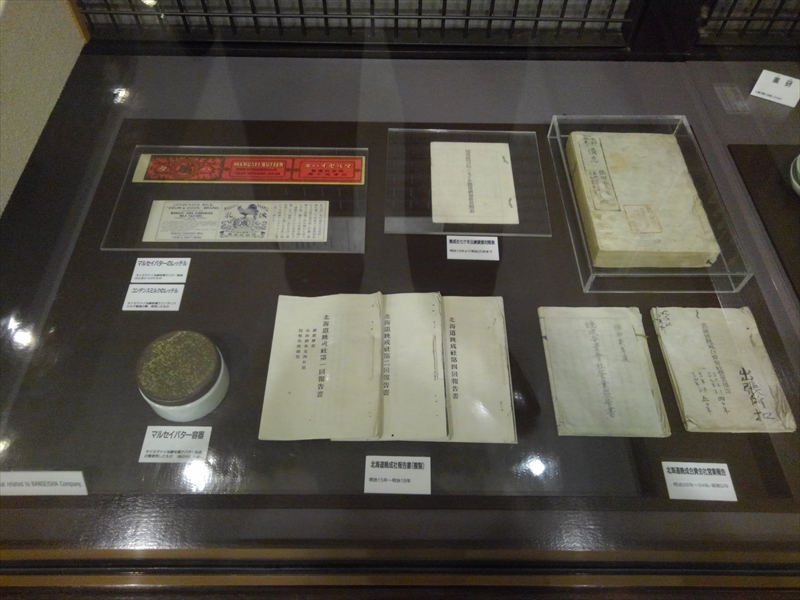

晩成社の貸借対照表とか営業報告書に混ざって、左上に見慣れた赤い帯が・・・。そう、中の人の大好物の一つである六花亭の「マルセイバターサンド」(https://www.rokkatei-eshop.com/store/ProductDetail.aspx?sku=10051)のパッケージにも使用されている、晩成社で製造されたマルセイバターのラベルです。

晩成社は開拓の他にも様々な事業展開を行ったらしく、乳製品の製造もその一つだったそうです。ただ、運が悪かったのか災害が続いて晩成社としての事業は殆ど失敗したそうです。とは言え、晩成社が手掛けた事業の大半は十勝の産業(畜産・酪農・農業等々)として今も根付いているので、これを果たして失敗と見て良いかと言われると強ち失敗ではないと個人的には思います。大局的に見ると晩成したんですから、社名に恥じない実績なんじゃないかと。

晩成社は開拓の他にも様々な事業展開を行ったらしく、乳製品の製造もその一つだったそうです。ただ、運が悪かったのか災害が続いて晩成社としての事業は殆ど失敗したそうです。とは言え、晩成社が手掛けた事業の大半は十勝の産業(畜産・酪農・農業等々)として今も根付いているので、これを果たして失敗と見て良いかと言われると強ち失敗ではないと個人的には思います。大局的に見ると晩成したんですから、社名に恥じない実績なんじゃないかと。

中の人のマルセイバターサンド愛がどの位に重いのかと言いますと、過去にこう言う事をやって美味しく頂く位です。あ、大平原は箸休めです。

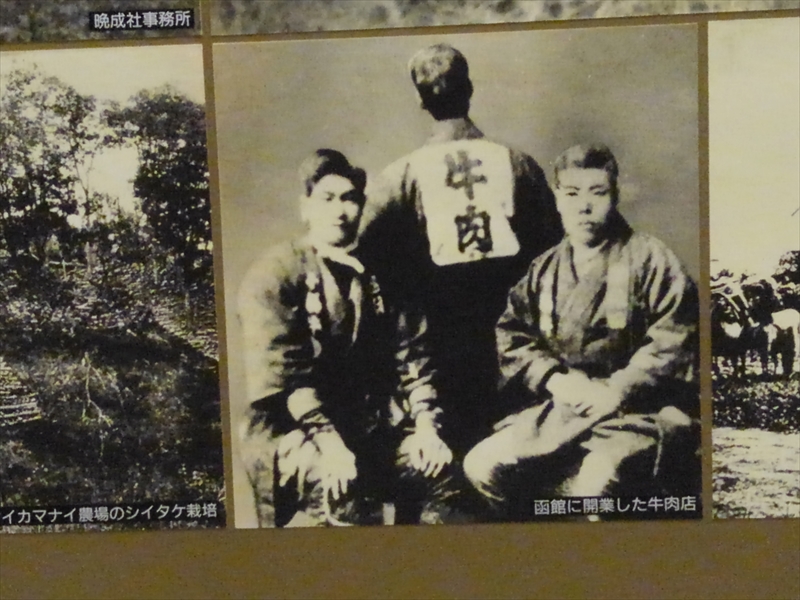

日本語Tシャツを着ている外人さんかと思ったら、罰ゲームレベルの人間広告塔でした。

これは晩成社の事業の一つである畜産品を販売する為に明治25年(1892年)に開業された函館の牛肉店で、明治4年(1871年)には明治天皇が牛肉を口にされたとの事ですから、20年後のこの頃には一般的になっていたのでしょうね。

これは晩成社の事業の一つである畜産品を販売する為に明治25年(1892年)に開業された函館の牛肉店で、明治4年(1871年)には明治天皇が牛肉を口にされたとの事ですから、20年後のこの頃には一般的になっていたのでしょうね。

夢を見る事は大切だょ!

とは言え、自然災害とかが立て続けに起きて色々と大変だったそうですから、余り責めるのもアレかと。入植者とか融資者とか出資者とかへも夢を見せる必要とかありますし。

とは言え、自然災害とかが立て続けに起きて色々と大変だったそうですから、余り責めるのもアレかと。入植者とか融資者とか出資者とかへも夢を見せる必要とかありますし。

ここは明治19年(1886年)に晩成社が牧畜を始めた地で、帯広市から車で1時間半位の場所に「大樹町晩成社の跡」と呼ばれる依田勉三氏の住居跡や碑があります。

明治30年(1897年)頃の十勝地方の情報コーナーです。前年の明治29年に規制が緩和されて殖民地が開放された事を切欠に、ここら辺から入植が急増したそうです。

少数の農場主が大量の小作人を雇い運営されたそうですが、給料等々のトラブルなんかもあったそうです。

少数の農場主が大量の小作人を雇い運営されたそうですが、給料等々のトラブルなんかもあったそうです。

グラフは十勝地方の人口推移となり、明治25年(1892年)では2,960人だったのが明治30年(1897年)には10,852人となり、10年後の明治40年(1907年)には5倍の55,078人まで増え、20年後の昭和元年(1926年)には147,126人まで急増したそうです。僅か30年程度で50倍まで人口が増えた計算になりますが、それを受け入れる方々の大変さもさる事ながら、わざわざ北海道に入植せざるを得ない時代でもあったのでしょうね。

頭が可愛そうな人には見えない展示かと思ったらメンテナンス中との事で中の人も一安心。

こう言った日々の管理も大変ですよね。でも、こうした日頃の管理があるので我々は楽しめるのです。感謝感謝(田中邦衛)。

こう言った日々の管理も大変ですよね。でも、こうした日頃の管理があるので我々は楽しめるのです。感謝感謝(田中邦衛)。

十勝の自然

十勝地方は北と西に山々があり、南は海、東は湿原となっており、かなり自然の変化に富んだ地域です。

展示は高山→山林→平野→湿原と凝縮されており、代表的な動植物が展示されていました。勿論、安定の熊も居ます。明治29年(1896年)頃にはエゾオオカミが絶滅したんですって(´・ω・`)

モフモフ三すくみ(*´ω`*)

湿原側です。頭頂部が赤くなっていませんがタンチョウです。若い頃はまだ頭頂部が赤くならないそうです。タンチョウについては釧路市阿寒国際ツルセンター「グルス」が詳しいですので、ちょっと足を伸ばしてみるのも良いかと(本施設から車で2時間程度です)。

鳥・植物・蝶のコーナーです。それぞれを独立したコーナーにしても良い位の内容なんですが、スペースの問題もあるのか1つに纏められていました。今後の充実に期待します。

因みに、日本には600種類以上の野鳥が生息しているそうですが、十勝地方ではその半数近くの280種類が生息しているそうです。凄いね!

因みに、日本には600種類以上の野鳥が生息しているそうですが、十勝地方ではその半数近くの280種類が生息しているそうです。凄いね!

日本で生息している蝶は240種類との事で、北海道ではその内の124種類、十勝地方ではその内の104種類も生息しているのが凄いですね。

余談ながら、当麻町当麻世界の昆虫館「パピヨンシャトー」では特に蝶の標本が多く展示されており、本施設から車で3時間程度です。頑張って!

余談ながら、当麻町当麻世界の昆虫館「パピヨンシャトー」では特に蝶の標本が多く展示されており、本施設から車で3時間程度です。頑張って!

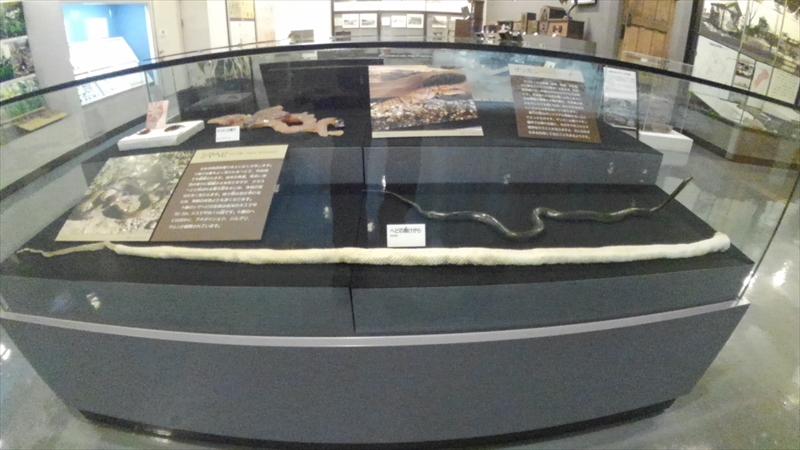

白いのは水道のホースではなくて、シマヘビの抜け殻です。長い。毒は持っていないそうですが、ちょっとお近付きにはなりたくありません。

ザリガニって食べられるんですって・・・。子供の頃は近くの川で釣れたものですが、最近はどうなのでしょうかね。あんまり整備され過ぎると住み心地が悪くて居なくなりますよね。

あと、巣穴はポリエステルの樹脂を流し込んで掘り出したそうです。ザリガニが不在で何よりです。

あと、巣穴はポリエステルの樹脂を流し込んで掘り出したそうです。ザリガニが不在で何よりです。

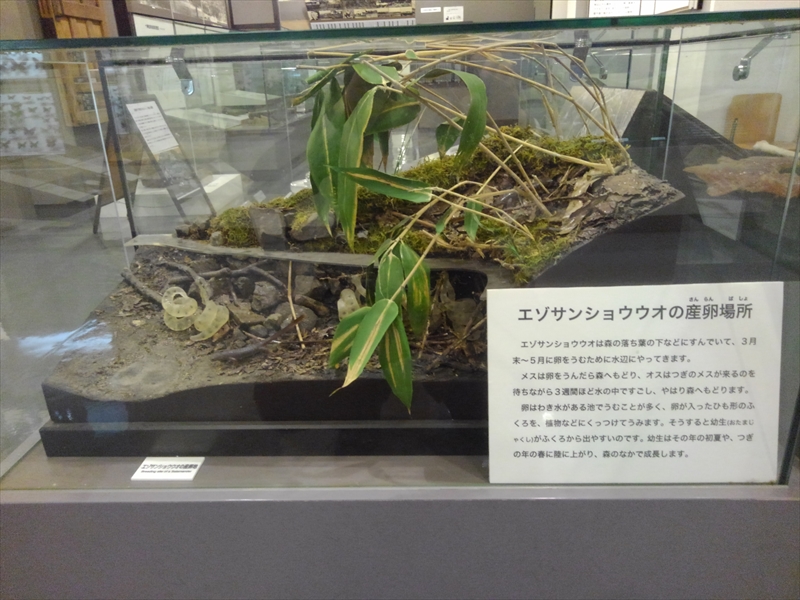

そう言えば厚岸町アイカップ自然史博物館では、エゾサンショウウオの生態展示がありました。

長いので分割しています

1 2

第六十回目の一回目は「帯広(おびひろ)市帯広百年記念館」です。

第六十回目の一回目とはなんぞ、と思われるでしょうけど、これまでは施設に付随する施設、又は最寄の施設を「+α」みたいな感じでご紹介していましたが、関係者の提言やページ構成の諸事情によって今回からはきちんと分ける様にしました。つまり、1日で2回のご紹介となる訳です。お得だね!

因みに第六十回目の二回目は、帯広百年記念館から車で15分位の場所に位置する帯広市帯広百年記念館埋蔵文化財センターですので、こちらも併せてどうぞ。